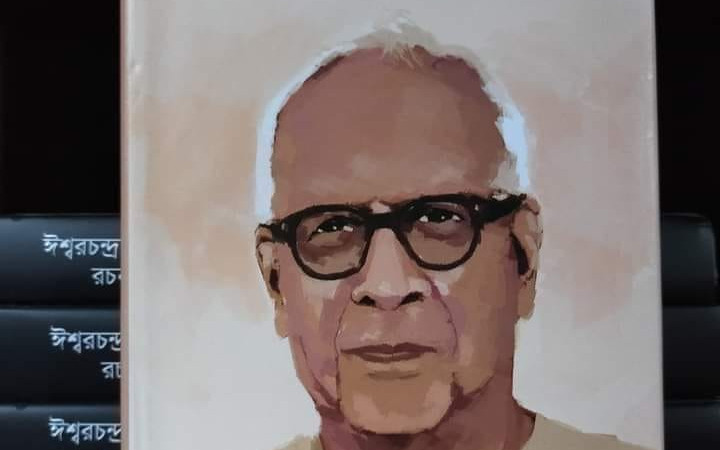

জীবনের স্মৃতিদীপে: রমেশচন্দ্র মজুমদার

জীবনের স্মৃতিদীপে: রমেশচন্দ্র মজুমদার

শ্রেষ্ঠ বাঙালি ইতিহাসবিদদের মধ্যে অন্যতম রমেশচন্দ্র মজুমদারের আত্মজীবনী গ্রন্থ 'জীবনের স্মৃতিদীপে'। তবে লেখক নিজে এটিকে তার পূর্ণাঙ্গ আত্মজীবনী বলেন নি, বলেছেন স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ।

এটি লেখকের ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ হলেও আমাদের ইতিহাসের অনেক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান রয়েছে তার এই স্মৃতিচারণায়। দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত এই ইতিহাসবিদ আমাদের ইতিহাসের অনেক কিছুই প্রত্যক্ষ করেছেন,স্বয়ং জড়িত ছিলেন অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সাথে। বয়স যখন নব্বই তখন সেসব ঘটনার অনেকগুলির নির্মোহ বিবরণ দিয়ে লিখেছেন এই গ্রন্থ।

বংশ পরিচয় দিয়ে শুরু করেছেন। বল্লাল সেন প্রবর্তিত কৌলীন্য প্রথা অনুযায়ী সে কুলীন বংশোদ্ভূত উল্লেখ করে তার বংশের কৌলীন্য ও তদসম্পর্কিত কয়েকটি কিম্বদন্তীর উল্লেখ করেন।তাই, বল্লাল সেনের কৌলীন্য প্রথাকে তিনি সমর্থন করেছেন বলা যায়। বর্তমান বাংলাদেশের গোপালগঞ্জ জেলার মোকসেদপুর উপজেলার খান্দারপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। তিনি বলেছেন তাদের আদি নিবাস 'রাঢ় দেশে'। মাইকেল মধুসূদনও বলেছিলেন 'রাঢ়ে বঙ্গে'। মাইকেল ইতিহাসবিদ ছিলেন না। তবে মজুমদারের মতো খ্যাতনামা ইতিহাসবিদ শব্দচয়নে অসচেতন ছিলেন বলা যাবে না। বিষয়টি উল্লেখ করার মতো এই জন্য যে রাঢ় ও বঙ্গকে তারা আলাদা ভাবছেন কিনা?

যাহোক,শৈশবে চরম দারিদ্র, তৎকালীন হিন্দু পরিবার, হিন্দুদের বহুবিবাহ, হিন্দু -মুসলিম, হিন্দু -নিম্ন বর্ণের হিন্দুর মধ্যে সম্প্রীতি লক্ষ্য করেন। এক ব্রাহ্মণের পঞ্চাশটা বিয়ের কথা উল্লেখ করেন। লাল মিঞা নামে তার মুসলমান বন্ধুর কথা উল্লেখ করেন।সবাই নিজ নিজ ধর্মের রীতিনীতির প্রতি নিষ্ঠাবান ছিলো তবে এই নিষ্ঠার কারনে অন্য সম্প্রদায়ের সাথে সম্প্রীতি বজায় রাখতে কোন অসুবিধা হতো না। তিনি মুসলমান বাড়িতে যেতেন এবং ফলমূল খেতেন।মুসলমান বন্ধুরাও তাদের বাড়িতে আসতো।

কৃতি ছাত্র ছিলেন তিনি। কৈশোরে স্বদেশী আন্দোলনের নেতা অশ্বিনীকুমার দত্ত ও সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হন। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইতিহাসে অনার্স ও এম এ ডিগ্রি অর্জন শেষে বর্তমান ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজে শিক্ষক হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। পরে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আনুকুল্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরিকালীন সময়ে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ছাড়াও রাখাল দাস বন্দোপাধ্যয়, যদুনাথ সরকার,হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সহ বিখ্যাত ব্যক্তিদের সান্নিধ্য লাভ করেন। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রিয়ভাজন ছিলেন তিনি। এই সময় প্রাচীন ভারতের ইতিহাস নিয়ে গবেষণা শুরু করেন তিনি। এ প্রসঙ্গে তৎকালীন গবেষকদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব ও ব্যক্তিগত রেষারেষির সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। নতুন পুঁথির পৃষ্ঠায় এসিড দিয়ে বালির নিচে রেখে কীটদষ্ট পুরাতন পুঁথি বানানোর মতো জালিয়াতির অভিযোগও উঠেছে গবেষকদের একজনের বিরুদ্ধে! বাংলাদেশের পুরাতত্ব গবেষকদের মধ্যে পরস্পর রেষারেষিতে লিপ্ত দুইটি দল ছিলো। একটি 'রাজশাহী বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি', এই পক্ষে ছিলেন অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও রামপ্রাসাদ চন্দ। আরেকটি 'কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ' যার নেতৃত্বে ছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, যার উপাধি ছিলো মাহামহোপাধ্যয় ও নগেন্দ্রনাথ বসু যার উপাধি ছিলো প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদ প্রকাশ করেছিলেন। মহেঞ্জোদারোর আবিস্কারক রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যয়ের সাথে অন্তরঙ্গতা ছিলো মজুমদারের । রাখাল, আশুতোষ ও মজুমদার তিনজনেরই হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সাথে বৈরীতা ছিলো বলে লেখকের বর্ণনা থেকে অনুমিত হয়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘ স্মৃতিচারণায় মাত্র একজন ছাত্রের কথা উল্লেখ করেছেন, তার নাম নীরদচন্দ্র চৌধুরী, যিনি পরে সাহিত্যিক হিসাবে বিখ্যাত হয়েছিলেন।

এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, সেখানে তার অধ্যাপক পদে যোগদান, বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে নানা স্মৃতিকথা, ঢাকার জীবন, তৎকালীন হিন্দু-মুসলিম মনোভাব নিয়ে বিশদ লিখেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা নিয়ে হিন্দুদের তীব্র বিরোধিতার কথা লিখেছেন। তখনকার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং অনেক শিক্ষক সহ হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণি "এমনকি যারা সাধারণ রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে দূরে থাকতেন তারাও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিরোধী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন।" এ প্রসঙ্গে তিনি আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও ভারতের তৎকালীন বড়লাটের গোপন বৈঠক ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে চারটি অধ্যাপক পদ দেওয়ার শর্তে আশুতোষের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা নিয়ে বিরোধিতার নিষ্পত্তির কথা উল্লেখ করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলে প্রভোস্ট থাকা কালীন সময়ে ছাত্রদের সাথে আন্তরিক সম্পর্কের কথা জানান। বেশ কয়েকজন ছাত্রের নাম করেন তার মধ্যে বুদ্ধদেব বসু,মন্মথ রায়, শশিভূষণ চৌধুরী উল্লেখযোগ্য।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা, পরীক্ষা পদ্ধতি উপমহাদেশের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় অনেক উন্নত ছিলো বলে তার বর্ণনা থেকে আন্দাজ করা যায়।

বিশ্বিবদ্যালয়ের অধ্যাপনার বাইরে ঢাকার জন্মাষ্টমীর উৎসব, লাঙ্গল বন্দের পুণ্যস্নান উৎসবের স্মৃতিচারণ করেছেন তিনি। ঢাকায় থাকাকালীন সময়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সরোজিনী নাইডু ও স্যার আকবর হায়দারীর সান্নিধ্য লাভকে তার জীবনের অবিস্মরণীয় ঘটনা হিসাবে উল্লেখ করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঢাকা ভ্রমণ নিয়ে পত্র-পত্রিকা ও রবীন্দ্র গবেষকদের বিভিন্ন লেখায় তাকে ( মজুমদারকে) উপেক্ষা করা নিয়ে তিনি খুব আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন। ঐসব লেখার মিথ্যাচারিতা ও রবীন্দ্রনাথের ঢাকা সফরে তার সংশ্লিষ্টতা প্রমাণে এই বইয়ের শেষে একটি দীর্ঘ পরিশিষ্টও যোগ করেছেন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাথে তার ঘনিষ্ঠতা হয় ঢাকাতেই। দুইবার দেখা হয় ঢাকাতেই। শরৎচন্দ্রকে ডি.লিট ডিগ্রি দেওয়ায় তার ভুমিকাই মূখ্য। তিনিই অপরাজেয় কথাশিল্পীর নাম প্রস্তাব করেন। তীব্র বিরোধিতা ছিলো, এমনকি বাংলা সাহিত্য বিভাগও বিরোধী ছিলো এই প্রস্তাবের।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন সেখানকার ভিসি আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সাথে যেমন অন্তরঙ্গতার কথা উল্লেখ করেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি হার্টগ সাহেবের সাথে তার বেশ কিছু স্মৃতিচারণ ও হার্টগ সাহেব এবং ব্রিটিশদের অনেক প্রসংশা করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম এশিয় ভিসি এফ. রহমানেরও প্রসংশা করেছেন তবে এফ রহমানের সাথে কোন স্মৃতিচারণা করেন নি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মজীবনে তিনি ভারত, ইউরোপ ও পূর্ব এশিয়া ভ্রমণের সুখপাঠ্য বর্ণনা দিয়েছেন। এইসব ভ্রমণের বর্ণনা পড়ার সময় পাঠক মনে করবে যেন সে কোন ভ্রমণকাহিনীই পড়ছে!

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি নির্বাচনের সময় তার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন।এই তথ্যটি হয়তো অনেকেরই অজানা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির মেয়াদ শেষ হলে তিনি কলকাতায় চলে যান। সেখান থেকে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ও পরে নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্দোলজির শিক্ষক নিযুক্ত হন। তবে এখানকার অভিজ্ঞতা তার জন্য খুব একটা সুখের ছিলো না। তিনি কাশি বিশ্ববিদ্যালয়েও শিক্ষকতা করেন।

ঢাকা থেকে যাওয়ার পরই প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও পরবর্তীতে ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাস রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। নানা রকম বাধা-বিঘ্ন পার হয়ে শেষে তিনি এই কাজে সফলতা লাভ করেন। এই সময় তিনি ইউনেস্কোর বিভিন্ন কর্মসূচি ও সমাবেশে কখনও ভারতের প্রতিনিধি কখনও গবেষক হিসাবে যোগদান করেন। এইসব আন্তর্জাতিক ফোরামে তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদ অলংকৃত করেছেন। ইউনেস্কোর বিভিন্ন ফোরামে বিভিন্ন মতামত তুলে ধরেছেন তার মধ্যে দুইটির কথা উল্লেখ করেছেন।প্রথমটি, ইউনেস্কোর এক সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধির 'ভারতের সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব' শীর্ষক শিরোনামে বক্তৃতা দানের সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করেন এবং বক্তৃতা দান থেকে প্রতিনিধিকে বিরত রাখেন তিনি। তার যুক্তি ছিলো "প্রত্যেক দেশ এখানে নিজের দেশের গৌরবের কথাই একান্তভাবে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরছে। এখানে ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করলে লোকে ভাববে হিন্দু সভ্যতা নিয়ে ভারতীয়দের বলার কিছু নেই, এতে দেশের অসম্মান হবে।" অর্থাৎ তার মতে ভারতের গৌরব বলতে যদি কিছু উল্লেখ করতে হয় তাহলে সেটা হবে হিন্দু সভ্যতা। ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব ভারতের জন্য গৌরবের কিছু না।

দ্বিতীয়টি, ইউনেস্কো সম্মেলনে পৃথিবীর সকল প্রসিদ্ধ ভাষায় লেখা ক্লাসিকাল বইগুলিকে নানা ভাষায় অনুবাদ করা। প্রস্তাবটিতে গ্রীক,রোমান,আরবী,চীনা ভাষায় লেখা গ্রন্থের নাম থাকলেও সংস্কৃত ভাষার কোন গ্রন্থের নাম ছিলো না। তিনি এর তীব্র প্রতিবাদ করে বলেছিলেন সংস্কৃত ভাষায় লেখা 'ঋগ্বেদই জগতের প্রাচীনতম গ্রন্থ'। তিনি উপনিষদ ও কালিদাসের সাহিত্যকর্মকে রোমান বা আরবী ভাষায় লেখা গ্রন্থের চেয়ে প্রাচীন দাবি করেন।

এই সম্মেলনের সদস্য হিসাবে চীনকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য 'হ্যাঁ/না'ভোটের আয়োজন হলে তিনি তৎকালীন বিশ্বরাজনীতিতে ভারতের অবস্থান মাথায় রেখে চীনকে ভোট দেন বলে উল্লেখ করেছেন।

ভারতীয় হিন্দু সভ্যতার গৌরব তুলে ধরা, সংস্কৃত ভাষার গৌরবময় প্রাচীনত্ব নিয়ে তার যে অহংকার তিনি ব্যক্ত করেছেন তাতে মনে হয় তিনি পূর্ববঙ্গে জন্ম নিলেও বইয়ের শুরুতে তার উল্লেখিত 'রাঢ় দেশের' সন্তান মনে করতেন নিজেকে। বিষয়টি আমাদের জন্য দূর্ভাগ্যজনক একটি ব্যপার। বর্তমান বাংলাদেশ বা তৎকালীন পূর্ববঙ্গে তার জন্ম। শৈশব, কৈশোর এবং কর্মসূত্রে জীবনের চারভাগের তিনভাগ কাটিয়েছেন এই বঙ্গেই। তথাপি তিনি নিজেকে এই বঙ্গের সন্তান মনে করতে পারেন নি। তার এই মনোভাবের পরিস্কার হয় যখন তিনি লিখেন...."দু'বছর আগে বর্তমান বাংলাদেশে যখন বিদ্রোহ চলছিলো এবং লক্ষাধিক হিন্দু পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিলো,তখনও আমি এই মত ব্যক্ত করে সংবাদপত্রে লিখেছি এবং বলেছি একটি এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ--- বাংলাদেশ এখন ভারত বর্ষের সাহায্যপ্রার্থী--সাহায্য না পেলে তাদের উদ্ধার নেই। এই সময়ে যদি প্রস্তাব করা যায় যে সীমান্তের খানিকটা অংশ হিন্দুদের বসবাসের জন্য তারা ভারতকে ছেড়ে দিক এবং পশ্চিমবঙ্গের যেসব মুসলমান বাংলাদেশে যেতে চায় তাদের ফিরিয়ে নিয়ে বসবাসের ব্যবস্থা করুক।"

এর আগেও তিনি উভয় সম্প্রদায়ের লোক বিনিময় ( people exchange)এর কথা জোড় দিয়ে লিখেছেন বলে উল্লেখ করেছেন । অর্থাৎ হিন্দুদের পশ্চিমবঙ্গে আর মুসলমানদের পূর্ববঙ্গে ফিরিয়ে নেওয়ার কথা বলেছেন। পূর্ববঙ্গ বা বাংলাদেশ নয় তাদের আদিনিবাস 'রাঢ় দেশ'কেই নিজের দেশ মনে করতেন তিনি। পূর্ববঙ্গ বা বর্তমান বাংলাদেশকে জন্মভূমি মনে করলে তিনি এই ভূমির কিছু অংশ অন্যকে ছেড়ে দেওয়ার প্রস্তাব ঐরকম একটি দুর্যোগের সময় করতে পারতেন না। অবশ্য ঐ দুর্যোগের সময়কে তিনি 'সুবর্ণ সুযোগ' বিবেচনা করেছেন! জগদ্বিখ্যাত এই ইতিহাসবেত্তা আশংকা করেছিলেন পূর্ববঙ্গে থেকে যাওয়া হিন্দুরা মুসলমান হয়ে যাবে! ইতিহাসের শিক্ষা ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে তিনি অনুসিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন যে বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমান তুল্য অধিকার নিয়ে একত্রে সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে পারবে না! 'পূর্ববঙ্গের অশিক্ষিত মুসলমানদের' কাছে এটা প্রত্যাশা করা যায় না বলে ঢাবির সাবেক এই ভিসি মন্তব্য করেছেন।

পূর্ব পাকিস্তান হওয়ার পঁচিশ বছর যাবৎ হিন্দুদের উপড় যে নির্মম নির্যাতন হয়েছে তার জন্য তিনি পাকিস্তানি শাসকদের নয় বরং এই 'অশিক্ষিত' মুসলমানদেরই দায়ী করেছেন।বইয়ের শেষ অধ্যায়ে ইতিহাসের এই ছাত্র পাকিস্তান আমলে হিন্দু নির্যাতনের দলিল হিসাবে স্বনামধন্য বিপ্লবী ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী মহারাজের লেখা 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন। ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী বর্তমান বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। 'জেলে ত্রিশ বছর ও পাক-ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম' বইয়ের জন্য আরো বিখ্যাত এই ব্যক্তি । বইটি কলকাতা থেকে প্রকাশিত হলে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার 'বিপদজনক' বই হিসাবে উল্লেখ করে বইটিকে বাজেয়াপ্ত করেছিলো। পাক-ভারত যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তান সরকার তাকে দুই বছর জেলে আটকে রাখে।উল্লেখ্য, ত্রৈলোক চক্রবর্তী ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের হয়ে নির্বাচন করে পূর্বপাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পেছনের ইতিহাস, বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা প্রশাসনের প্রকৃতি, সেসময়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনা ও গবেষণার কথা জানার জন্য বইটি খুবই প্রামাণ্য।

প্রাণবন্ত ভাষা ও ঘটনার ধারাবাহিকতার জন্য বইটি সুখপাঠ্য একটি বই। বইয়ের আলোচনা করতে গেলে লেখকের বর্ণনার প্রেক্ষাপট, শব্দচয়ন, লেখকের ইন্টেনশন, লেখকের ব্যক্তিগত মতাদর্শও চলে আসে। বইয়ের আলোচনার খাতিরেই গ্রন্থের লেখককে নিয়ে মন্তব্য করতে হয়। কোন পক্ষকে ছোট বা বড় করার উদ্দেশ্যে নয়। যেহেতু এটি ব্যক্তির আত্মজীবনী তাই যে ব্যক্তির আত্মজীবনী তার নিজস্ব দর্শন খোঁজ করা পাঠকের পক্ষে দোষের কিছু বলে মনে হয় না।

আপনার মন্তব্য লিখুন